„Na, da wirst du ja total verändert wiederkommen!“

Egal, wem ich vor zwei Jahren erzählte, dass ich mal eben zwei Monate durch den kompletten Bundesstaat Arizona wandern will – die Reaktion war fast immer dieselbe. Für viele war das meist mit der Vorstellung einer Pilgerreise verbunden. Selbstfindung und so. Ich versuchte das dann immer bestmöglich zu relativieren. Ich wollte doch nur wandern gehen, die Natur genießen. Und das einfach mal länger als die üblichen zwei bis drei Wochen Jahresurlaub. Was soll das schon groß in mir ändern?

Exakt vor einem Jahr beendete ich meinen Thruhike auf dem Arizona Trail an der Staatsgrenze zu Utah. Hat sich tatsächlich nichts geändert?

Einfachheit

Am 18. März 2019 startete ich mein Abenteuer an der mexikanischen Grenze. Auf dem Rücken einen 65-Liter-Rucksack mit Zelt, Isomatte, Quilt, ein wenig Wechselklamotten beziehungsweise Schichten, einem Solarpanel und Kram, den ich auf so einem Trip zu Fuß durch die Wüste brauchen würde. Dabei war die Menge der Klamotten und Utensilien nicht anders, als wie wenn ich nur vier Tage unterwegs wäre.

Mein Tagesablauf war absolut simpel: Zelt abbauen, alles im Rucksack verstauen, loswandern, essen, Wasserquellen finden, wandern, wandern, wandern, die Aussicht genießen, einen Platz für den Abend finden, Essen kochen, Schlafquartier herrichten, schlafen. Und wieder von vorn. Nach einer gewissen Zeit hatte jeder Ausrüstungsgegenstand einen festen Platz im Rucksack. Und wenn am Morgen nichts mehr herumlag, war folglich alles eingepackt. It’s as simple as that.

Einkäufe liefen genauso easy. Rein in den Laden, kurzen Überblick verschaffen. Ein paar Kekse, Zitronenkuchen, Tortillas, Tunfisch und Huhn aus der Plastiktüte und etwas Warmes für den Abend für X-Tage. Nach zehn Minuten war ich meistens fertig. Je kleiner der Laden, desto schneller das Resupply.

Kilometer um Kilometer großartige Landschaften, einzigartige Postkartenmotive. Wow-Gedanken wechseln sich nur damit ab, wo der beste Pausenplatz ist. Wann die nächste Wasserquelle kommt. Wieviel Schichten ziehe ich heute an? Was esse ich heute Abend aus meinem Futterbeutel? Kann ich diese Schlange streicheln?

Kontakte knüpfen. Kein Problem. In der Natur ist jeder mit demselben Zweck: Rauskommen, den Alltag und die Massen hinter sich lassen. Manche in ihren Wohnmobilen und manche – wie ich – nur mit dem Rucksack auf dem Rücken. Irgendwie war ich trotz der Abgeschiedenheit nie allein und doch nur von den Menschen umgeben, mit denen ich Zeit verbringen wollte. Sehr schnell merkt man auf dem Trail, mit wem man auf einer Wellenlänge ist und gegebenenfalls auf einmal Wochen zusammen wandert oder wen man nach ein paar Stunden, gar Minuten ziehen lässt.

Diese Einfachheit wird recht bald zur Gewohnheit.

Zurück zur Realität

Vom Hike in den Urlaub

Nach diesen wunderbaren 1.300 Kilometer von Mexiko nach Utah war die Auszeit noch nicht zu Ende – aber anders. Mit dem Mietauto sollte es von Nevada über Utah nach Colorado und Kalifornien gehen. Ein toller Plan, der mich anfangs aber total überforderte.

Schon die Ankunft in Las Vegas mit meiner spärlichen Ausrüstung und den siffigen Wanderklamotten versetzte mich in eine Welt, in der ich mich plötzlich wie ein Alien fühlte. Mit meinen Trekkingstöcken in der Hand, dem Satellitenmessenger am Rucksack und den zerknitterten Wasserflaschen sahen mich die herausgeputzten Las Vegas-Reisenden in der bunten Glitzerwelt nur schräg von der Seite an.

Beim ersten Großeinkauf für den großen Roadtrip floh ich nach zwanzig Minuten völliger Planlosigkeit aus dem riesigen WalMart. Zu viele Menschen, zu viel Auswahl, von allem zu viel. Von meinem kleinen 65-Liter-Rucksack-Universum auf diesen unübersichtlichen SUV-Mietwagen zu wechseln, machte mich schier wahnsinnig. Überall Klamotten, die ich in dieser Menge überflüssig fand. Zwei Zelte, zwei Isomatten, zwei Schlafsäcke, Boote, Paddel, Wasserschutzwesten, Eisäxte, Bärenkanister, Feuerschalen, Holz- und Gaskocher. Und tonnenweise Kleinkram ohne System. Ewig viel Zeit verschwendet auf der Suche nach Dingen. Ich wollte meine Einfachheit wieder und mehr als einmal stand ich die ersten Tage frustriert vor der vollgestopften Karre.

Vom Urlaub in den Alltag

Irgendwann endet jeder Urlaub und jedes Sabbatical. Um die Heimkehr ein bisschen weicher zu gestalten, hatte ich mir noch eine Woche Pufferzeit in Berlin – meinem Wohnort – eingeplant, statt wie sonst gleich am nächsten Tag auf Arbeit durchzustarten.

Die Rückkehr in meine Wohnung kam mir seltsam fremd vor. Ich hatte sie für die Dauer meiner Abwesenheit untervermietet, aber davon war nichts mehr zu sehen. Als wäre ich nie weggewesen. Wäsche waschen, Gepäck ausräumen, einkaufen, Post durchsehen. Von 100 auf null.

Vom Alltag zur Arbeit

„Hallo, willkommen zurück. Wir haben hier ganz dringende Verfahren, die schon auf dich warten.“

Ob ich nun eine Woche weg war oder fünf Monate. Die Reaktion der Kollegen war im Prinzip gleich. Sicherlich hatte ich keine Riesen-Willkommensparty erwartet. Ein bisschen mehr Interesse und Kümmern nach doch ungewohnt langer Abwesenheit mit etlichen Abenteuern aber schon. Isoliert in meinem (unfreiwilligen) Einzelbüro kam ich mir direkt nach meiner Rückkehr ziemlich deplatziert und ausgeschlossen vor.

Fast einen Monat dauerte es, bis mein Chef eine Art Rückkehrgespräch mit mir führte. Zeit genug um festzustellen: so geht es nicht weiter. Ich muss etwas verändern. Etwas, was meine Motivation in dem teilweise so sinnlos erscheinenden Verwaltungsalltag wieder hebt. Mein Versuch, im eigenen Unternehmen mal in die Unternehmenskommunikation hinein zu schnuppern, wurde von meinem damaligen Abteilungsleiter abgeschmettert. Damit würde ich ja nur meinem Hobby nachgehen wollen. Seltsam, dass einem das als Nachteil ausgelegt werden kann, das tun zu wollen, wofür man sich interessiert und studiert hat. Wofür man „brennt“.

Andere Arbeitgeber haben (auch) schöne Jobs

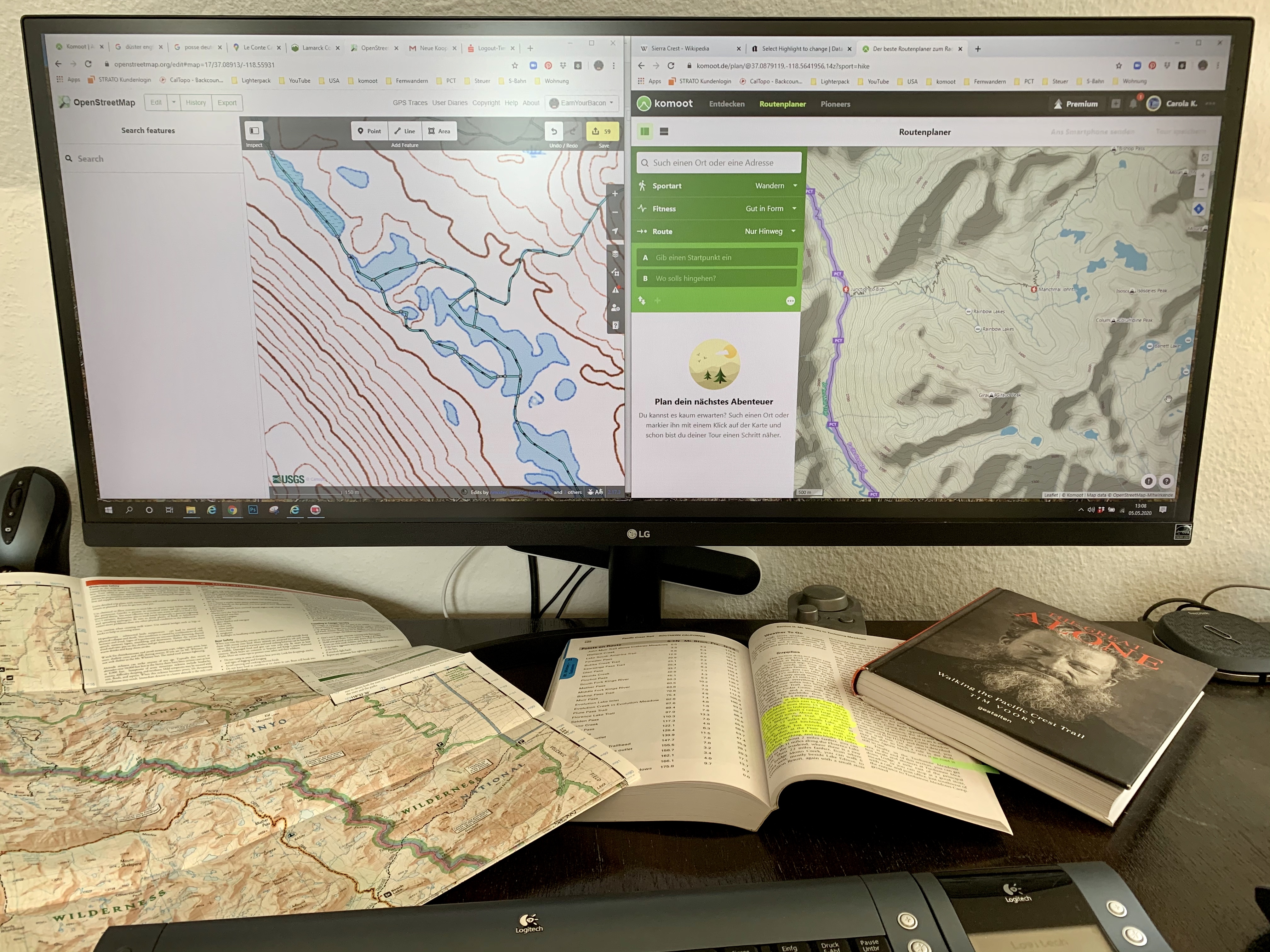

Da kam die Stellenanzeige eines Freelance Editors beim Anbieter für Routenplanung und Navigation im Outdoorbereich komoot genau richtig. Komoot – das bedeutet im süddeutschen Sprachraum so viel wie praktisch und einfach. Einfachheit war genau das, was ich jetzt suchte. Also möbelte ich meinen 13 Jahre alten Lebenslauf auf, machte einen Termin für Bewerbungsbilder und schickte meine Unterlagen digital ab. Rund drei Wochen später führte ich ein Gespräch mit den Chefredakteuren per Videokonferenz und eine weitere Woche danach flatterte der digitale Freelancer-Vertrag in mein Email-Postfach.

Meine Aufgabe: Spannende Touren planen, passende Routen erstellen und beschreiben, tolle Gebiete recherchieren und so den Nutzern einzigartige Abenteuer in der Natur vorbereiten. Eine Arbeit, die Spaß macht, die für mich Sinn macht. Nach meiner mir selbstauferlegten Probezeit von anderthalb Monaten reduzierte ich meinen Verwaltungsjob auf 30 Stunden die Woche, um mehr Zeit für den Freelancer-Job zu haben.

Nach nun gut acht Monaten kann ich für mich sagen: die Veränderung war goldrichtig und wichtig. Inzwischen arbeite ich weit mehr als vor meinem Sabbatical. 48 bis 50 Stunden die Woche sind weniger die Seltenheit als mehr die Regel. Dennoch bin ich um Längen glücklicher und ausgeglichener. Es ist viel wert, wenn man zumindest teilweise mit Leidenschaft an einer Sache arbeiten kann – während der Rest die Miete bezahlt und weitere Sabbaticals sichert.

Komoot als hundertprozentiger Remote-Job zeigt mir zudem, dass es auch im Job absolut pragmatisch zugehen kann und trotzdem oder genau deswegen ein Unternehmen erfolgreich sein kann. Ein Ansatz, von dem sich so manche Firma und Verwaltung eine Scheibe abschneiden kann. Für mich ist es der Schritt in eine veränderte Gegenwart und der Weg in eine neue Zukunft. Deutschland für immer? Sicher nicht.

Eine neue Lebenseinstellung

Aber nicht nur beruflich hat sich bei mir einiges geändert. Die Wochen in der Wildnis, mit all ihren Schönheiten und Herausforderungen, haben mich extrem entschleunigt und gelassener werden lassen. Mit der neuen Einstellung, sich nicht über Dinge aufzuregen oder zu ärgern, die man nicht ändern kann, lebt es sich viel entspannter. Das fängt schon beim Wetter an. Es wird nicht weniger regnen, wenn man die ganze Zeit Trübsal bläst. Stattdessen gibt es viel mehr positive Energie, sich auf ein warmes Dinner, eine trockene Hütte oder die nächsten Sonnenstrahlen zu freuen. Oder die frischen Kontaktlinsen, wenn man schon drei Wochen nur noch mit einer einzigen im Auge durch die Landschaft gewandert ist, weil die andere kaputtging und man in den USA ohne Rezept an keinen Ersatz kommt.

Inzwischen bin ich auch bereit, einfach mal die Dinge ihrem Lauf zu überlassen. Anfang Juni 2019 wanderte ich mit meinem Boot in die Wüste zu einer fünftägigen Flussfahrt zum anderen Ende des Nationalparks Canyonlands – ohne zu wissen, wie ich hinterher die rund 130 Kilometer wieder zum Auto zurückkommen würde. Vor dem Arizona Trail für mich undenkbar, mich auf völlige Planungslosigkeit einzulassen. Der Trail aber hat mir gezeigt: Es findet sich immer eine Lösung!

Nachdem ich nach der Tour zwei Tage vom Colorado River durch die Canyons wieder zurückgewandert war, saß ich – im Schatten eines kleinen Busches – neben einem Wanderparkplatz. Ich machte mir noch einen Kaffee, denn ich wartete auf die deutsche Touristin, die ich während der Wanderung getroffen hatte und die angeboten hatte, mich wieder nach Moab zum Auto zurückzubringen. In dem Moment fragte mich ein älteres Ehepaar, ob es mich irgendwo hin mitnehmen könnte. Einfach so. Es findet sich immer eine Lösung.

Und das wars mit Wandern?

Natürlich nicht. Vor dem Arizona Trail habe ich mir die Frage gestellt, ob ich danach erstmal satt bin vom Leben im Zelt. Ganz im Gegenteil. Schon Wochen vor dem Überschreiten der Staatsgrenze zu Utah war klar: der nächste Trail muss her. Und er muss länger sein. 1.300 Kilometer sind zu schnell vorbei. Seit Oktober spare ich also auf die nächste Auszeit: sechs Monate in 2022. Der Pacific Crest Trail von Mexiko nach Kanada ist fest geplant. Denn: Home is, where you pitch your tent.